研究事例紹介

エルフやドワーフと質問を出し合いながらミュージアムを観賞しよう

この研究では、ファンタジーのキャラクターと質問を出し合いながらミュージアムを観賞できる、質問発想能力トレーニング用アプリについて提案しています。 エルフやドワーフといった典型的なファンタジー種族の、その種族特有の価値観から発された質問を多数読み、ときに離席したキャラクターになりきって質問を考えさせられることで、他人の価値観で展示物を観賞し、質問を考える能力が鍛えられます。

博物館や美術館といったミュージアムにおいて受動的に漫然と鑑賞した場合、鑑賞内容が何も身に付かないという現象が昔から知られています。 たとえば、学校行事で連れて行かれたミュージアムで、順路に従って観賞しただけでは、「なんかいろいろ見て楽しかった」という記憶だけが残り、個々の展示物の詳細などは記憶に残りません。

こういった受動的な観賞を避けるための観賞テクニックがたくさん提案されていますが、本研究ではその中でも「対話型鑑賞(Visual Thinking Strategy)」に注目しました。 対話型鑑賞は、展示物を見ながら「何が起きていると思う?」「そう思うのはなぜ?」といった問いを出し合い、観察力や思考力を深める方法です。 実際の対話型鑑賞では、司会者と一緒にグループでミュージアムを回り、司会者司会者が質問を促し、複数人の質問を関連付けたり比べながら、鑑賞者の考える力を高めます。 ・・・一緒に鑑賞できるグループや専門的なスキルを持っている司会者がいないと、こうした観賞能力のトレーニングは行えないのでしょうか?

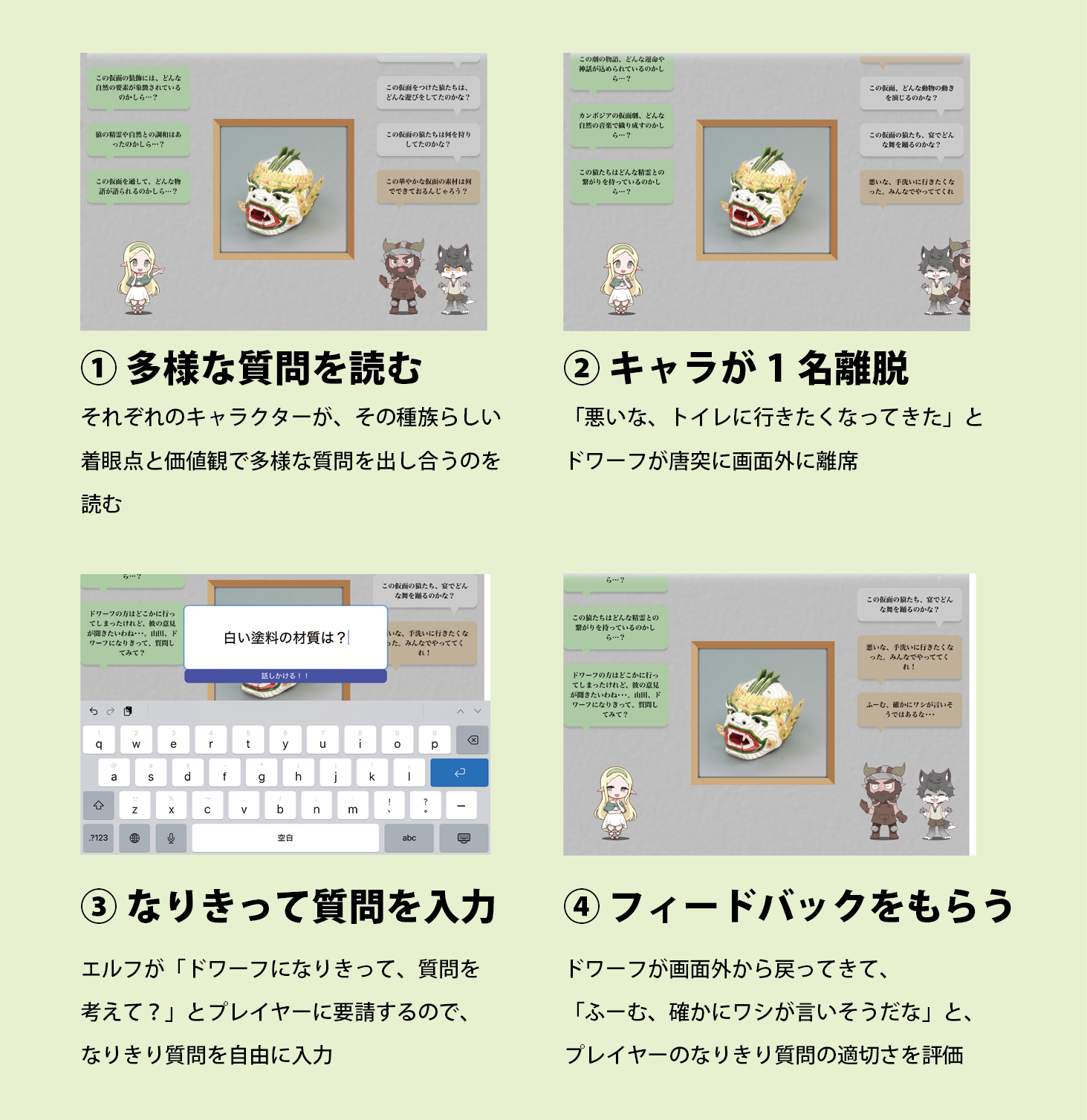

そこでこの研究では、司会者やグループがいなくても、一人でも対話型鑑賞のトレーニングができるiPad用の観賞支援アプリを開発しました。 このアプリでは、典型的なファンタジー世界のキャラクターが、展示物を見ながらそれぞれの価値観に基づいた質問を投げかけてくれます。 エルフの少女、ドワーフの男性、狼男の少年と一緒に、質問を出し合いながらミュージアムを観賞することができます。 この際、エルフの少女はエルフらしく神秘や文化や自然について質問し、ドワーフはドワーフらしく作り方や素材や使われ方について質問します。

鑑賞者は、キャラクターたちの会話を読みながら展示物を見ていくうちに、さまざまな視点で物を見る体験ができます。 さらに途中で、キャラクターの一人が席を外し、「あなたが代わりに質問してみて」と促されます。 鑑賞者はそのキャラクターになりきって質問を考え、戻ってきたキャラクターから「らしい質問だったかどうか」のフィードバックを受け取ります。

このように、他者の視点を模倣しながら質問を発想するという体験を通して、鑑賞者は自然と「多様な視点から考える力」や「問いを生み出す力」を鍛えることができます。

このアプリは、内部ではChatGPTをうまく活用しており、裏側では「魔術と文化と自然を愛するエルフの少女が、これこれこういう展示物を見たら、どんな質問を考えると思いますか?」というようなプロンプトを作って、その場で質問を生成しています。

提案したアプリの有効性を確かめるために、国立民族学博物館で小規模なケーススタディを行いました。 参加者はまず通常の観賞を行い、そのあと提案アプリを使って観賞しました。 比較のため、アプリを使わずに2回目の観賞を行ったグループも用意しました。

その結果、アプリを使った参加者のほうが、「楽しかった」、「また使いたい」といった満足度が高く、さらに「自分では思いつかなかったような観点で質問できた」、「キャラクターの視点で考えるのが新鮮だった」といった感想が多く見られました。 質問紙の結果でも、多様な質問を考えられた感覚や他者の視点で考えられた実感が高く評価されました。

文献情報

- タイトル:

- Question-Based Viewing with LLM-Powered Personified Characters: A Role-Playing Dialogue System for Perspective-Taking in Museums

- 著者:

- Akito Nakano, Shio Takidaira, Tsukasa Sawaura, Yoshiyuki Shoji, Takehiro Yamamoto, Yusuke Yamamoto, Hiroaki Ohshima, Kenro Aihara, Noriko Kando

- 書誌情報:

- The 27th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL2025)